仓颉是黄帝的史官,用祖先传下的结绳记事的方法记载史实。时间一长,那些大大小小的、奇形怪状的绳结到底都代表了些啥,连他自己有时也没法辨认了。

有一次黄帝要和炎帝会谈,命仓颉整理黄炎两部族几年来发生纠纷的史实。仓颉在记史库里泡了几天;弄得头昏脑胀,耳鸣目眩,仍然出了差错,遭到黄帝的斥责。

这件事,使仓颉受到很大刺激,决心发明一种符号来代替绳结记事。他苦思苦想,把肠子拧了九十九个过儿,也没能想出个名堂来。母亲劝他到大众中去开阔眼界,妻子送他上了阳关大道。他跑了九九八十一个村落,翻了七七四十九座大山,趟过八八六十四条河流,拜访了九十九个善思会道的人。脸瘦,腿肿,汗水也流干了,终于头脑开窍。他回到家乡阳武村,躲进村西沟内,开始了万事万物的符号的创造。为了不受外界打搅,他拒见亲友家人,连吃饭也由母亲一人来送。但还有个限定:送饭到沟口,摇铃打招呼。听到铃声由他来接,不让母亲进沟看视。就这样两年很快过去了,他仍钻在山沟里不肯露面,谁也不晓得仓颉搞些啥名堂。一天,母亲来送饭,不摇铃打招呼,悄悄进了沟口。到沟里一看,只见满沟岔的石猪石羊驮石头,数不清石人砌楼房。母亲惊讶地喊道:“乖乖!这些石猪石羊多可怜,快让歇歇,莫把它们压死了。”话音刚落,石猪石羊卧倒了,石人也一动不动了。仓颉听到母亲的声音,急忙跑出山洞,见此情景,也失了神儿。

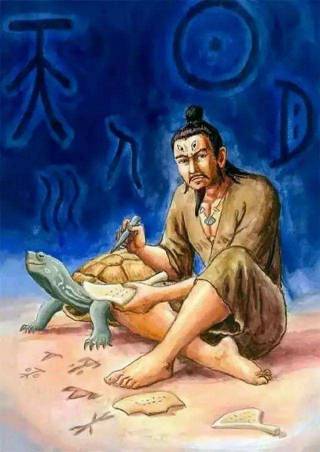

原来,仓颉孤身住在沟内,日夜忙着创造一种记事记物的符号,他给这些符号取了名字,叫做“字”。这些字都是仿照万物的形态造出来的。比如,“日”字,是照着太阳红圆红圆的模样勾的;“月”字,是仿着月亮牙儿的形态描的;“人""字,是端详着人的侧影画的;“爪”字,是观察到鸟兽的爪印涂的……仓颉就是这样凝聚了众人的智慧,细心观察万事万物,辛辛苦苦的造着字。一天一天过去了,他造的字越来越多,那时没有笔墨纸砚,他用树枝把字儿写在山洞的洞壁、脚地上。一个山洞写满了,挖出第二个山洞继续写。这种埋头苦干的精神感动了玉皇大帝,玉帝给仓颉托了个梦,说:“人间没有字,万古如夜黑。你快点造字吧,不要操心没处写,我帮你造一座石楼,能把你造的字全都藏在里面。”第二天,仓颉出来一看,只见石猪石羊驮石头,石头工匠打地基.心知天神暗助,自然十分高兴,不用说,造字的劲头更足了。谁料母亲一句话泄了天机,破了仙气,石楼没有修成。据说石楼如果修成的话,在楼顶可以俯视长安,远望北京,能听到天宫群仙聚会的话语,可召来百鸟绕楼齐鸣,白水县附近各地,也要出三石六斗油菜籽多的官哩。

仓颉造成三窑洞字因为无法长期保存,只好从头至尾记在心里。他回到村里,要教给兄弟姊妹们。谁知家乡的人用惯了结绳记事的办法,不肯跟上学。仓颉一气之下,跑到外地教人识字去了。他在长安教出数千名学生,还在河南、山东、河北各地,办过学堂,后来声誉传四海,桃李满天下。

仓颉回到故乡时,已年过半百,人老眼花。家乡的子弟们求他教字,他高兴地坐着凳子,伏在桌上,一个字一个字地教,终于教会了家乡不少子弟。但他年盛时,是站着写悬腕字,而教家乡的子弟时,是伏在桌子上写,所以白水人至今仍不会站着写悬腕字。

据说仓颉造了一斗油菜籽那么多的字。当然,古代的人只学会了几升,就是后来的孔夫子也只学了七升,还有三升,撒到蛮夷之乡,这才使中华外域的人开始有了文字。

是照着太阳红圆红圆的模样勾的;“月”字,是仿着月亮牙儿的形态描的;“人""字,是端详着人的侧影画的;“爪”字,是观察到鸟兽的爪印涂的……

仓颉就是这样凝聚了众人的智慧,细心观察万事万物,辛辛苦苦的造着字。一天一天过去了,他造的字越来越多,那时没有笔墨纸砚,他用树枝把字儿写在山洞的洞壁、脚地上。一个山洞写满了,挖出第二个山洞继续写。这种埋头苦干的精神感动了玉皇大帝,玉帝给仓颉托了个梦,说:“人间没有字,万古如夜黑。你快点造字吧,不要操心没处写,我帮你造一座石楼,能把你造的字全都藏在里面。”第二天,仓颉出来一看,只见石猪石羊驮石头,石头工匠打地基.心知天神暗助,自然十分高兴,不用说,造字的劲头更足了。谁料母亲一句话泄了天机,破了仙气,石楼没有修成。据说石楼如果修成的话,在楼顶可以俯视长安,远望北京,能听到天宫群仙聚会的话语,可召来百鸟绕楼齐鸣,白水县附近各地,也要出三石六斗油菜籽多的官哩。 仓颉造成三窑洞字因为无法长期保存,只好从头至尾记在心里。他回到村里,要教给兄弟姊妹们。谁知家乡的人用惯了结绳记事的办法,不肯跟上学。仓颉一气之下,跑到外地教人识字去了。他在长安教出数千名学生,还在河南、山东、河北各地,办过学堂,后来声誉传四海,桃李满天下。 仓颉回到故乡时,已年过半百,人老眼花。家乡的子弟们求他教字,他高兴地坐着凳子,伏在桌上,一个字一个字地教,终于教会了家乡不少子弟。但他年盛时,是站着写悬腕字,而教家乡的子弟时,是伏在桌子上写,所以白水人至今仍不会站着写悬腕字。 据说仓颉造了一斗油菜籽那么多的字。当然,古代的人只学会了几升,就是后来的孔夫子也只学了七升,还有三升,撒到蛮夷之乡,这才使中华外域的人开始有了文字。

陕西省非物质文化遗产网